| アクチニジン

(EC

3.4.22.14)は、キウイフルーツ果実に含まれているタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)である. 果汁中のタンパク質のうち、最も主要な成分である(下の図1参照). キウイフルーツ果実にタンパク質分解酵素が含まれていることは、経験的によく知られた事実であったが、1959年に

Arcus, A. C. によって、アクチニジン(Actinidin

)という名称が提唱された. この名称は、キウイフルーツの属名(Actinidia)に由来する. IUBMB(International Union of Biochemistry and Molecular Biology)のEnzyme Nomenclature List によれば、「アクチニダイン(Actinidain)」という名称が推奨されているため、生化学や分子生物学領域の論文や学会発表では、「アクチニダイン」という名称を使用することが一般的である. しかし、園芸学、食品科学および医学領域の学会発表や論文では、「アクチニダイン」よりも「アクチニジン」の名称の方がはるかに多く使われているのが現状である. アクチニジン の活性発現のためには、酵素分子中のシステイン残基が不可欠なため、システインプロテアーゼ(チオールプロテアーゼ)に分類される。 そのため、還元剤により活性化される。 多くの酵素は、SDSやメルカプトエタノールを含む電気泳動用緩衝液を加えることにより失活するが、アクチニジン はメルカプトエタノールにより、むしろ活性化される. このため、電気泳動用試料調製の際には、適切な阻害剤によって酵素反応を停止することにより、アーティファクト(人工産物)を生じないように注意が必要である。 アクチニジンの活性は、 ロイペプチン(10 μM)、アンチパイン(20 μM)、E-64(5 μM)、モノヨード酢酸(200 μM)などにより、ほぼ100%阻害される(実験により確認済み)。 アクチニジン の最適pHは、人工基質を用いた場合にはpH 6.0〜6.5、ゼラチンや筋原線維タンパク質を基質とした場合には、pH 4 程度である。 自己消化は起こさないため、かなり安定である。 アクチニジン の最適温度は、測定条件にもよるが、60℃前後と考えられる(下の図2を参照). また、アクチニジン

は、アルコール(エタノール)を含む条件下でも、かなりの活性を示す(下の図3を参照).

アクチニジン

は、パパイアの未熟果から得られるパパイン、パインアップル果実に含まれるブロメライン、ショウガ根茎に含まれる

ショウガプロテアーゼ(GP)やコメに含まれるオリザイン

などと、一次構造(アミノ酸配列)に類似性をもつタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)であり、パパインスーパーファミリーとして分類される. |

|

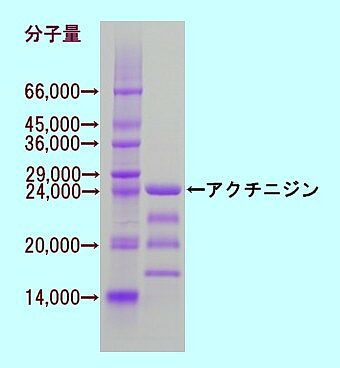

左の図は、ヘイワード種果実から果汁を調製し、果汁中のタンパク質をSDS-ゲル電気泳動法によって分離した結果である。 はっきりとしたバンドが4本認められることから、少なくとも4種類の、分子量が異なるタンパク質を含むことがわかる。 このうち、見かけの分子量

25,000

前後に認められるバンドがアクチニジンである。(このことは、精製アクチニジンが同じ挙動を示すことと、抗アクチニジン抗体を用いたウエスタンブロット法によって確認済み)。

それぞれのバンドの面積と濃さを積算し計算すると、果汁に含まれる全タンパク質のうち、 40〜50%がアクチニジンであることがわかる(ヘイワードの場合)。 キウイフルーツがタンパク質分解酵素を豊富に含むことを実感できる。 |

|

人工基質を用いて、アクチニジン活性を測定した(pH

6.0)。 酵素液をそれぞれの温度で5分間保持した後、基質を加え、10分間の測定を行った。

50〜60℃では、室温の4倍もの活性を示す。 比較的高温に強い酵素だといえる。 一方、70℃ 以上では、5分間以内に失活することもわかる。 食肉などといっしょに調理した場合、完全に温度が上がりきってしまえば、もちろん酵素は働かない。 しかし、調理操作過程における昇温中に、アクチニジンが加水分解作用を示す可能性は、十分に考えられる。 |

|

人工基質を用いて、アクチニジン活性を測定した(pH

6.0)。 酵素液をそれぞれの濃度のエタノールを含む溶液中で5分間保持した後、基質を加え、10分間の測定を行った。

エタノール濃度が上昇すると共に、アクチニジン活性は低下したが、5%エタノールでは約80%、 10%エタノールでも約70%の活性を示したことから、これらの条件においても、アクチニジンは十分に活性を示すことが示された。 しかも、アクチニジンをこれらの条件下に2時間おいても、それ以上の活性低下は見られなかった(酵素の安定性には影響しなかった)ことから、十分実用可能な条件であると考えられた。 ワインや日本酒に含まれるエタノール濃度が13〜15%であることを考慮すると、キウイフルーツ果汁で食肉を前処理する場合、その漬込み液の中に、これらの酒を、かなり多量に加えても、アクチニジンは十分に作用するものと考えられる。 |

|

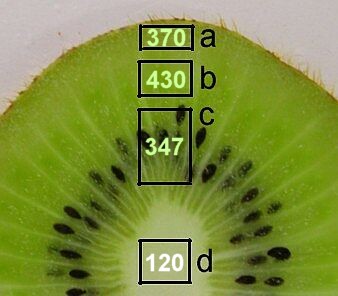

ヘイワード種果実の赤道部を用いて、果実の外側と内側とで、アクチニジン含量に差異が認められるか否かについて調査した. |

|

|

| 部位 |

アクチニジン含量 (mg/100g) |

| a: 外果皮 |

370 |

| b: 内果皮(外側) |

430 |

| c: 内果皮(内側) |

347 |

| d: 果心 |

120 |

|

アクチニジンは、外果皮や内果皮に豊富に存在し、果心部では明らかに少ないことが示された. 内果皮(内側)でやや少ない理由は、この部位のみに種子が含まれており、種子にはアクチニジンが含まれていない(未確認)ためではないかと推測される. アクチニジンは果皮の近くに豊富に存在するという俗説 があるが、本実験の結果からは、そのような現象は示唆されなかった. 3回の独立した実験で、同様の結果が得られたことから、この結果はほぼ間違いのないものと考えられる. 「アクチニジンは中心部の果心には少ない」ということが転じて、「アクチニジンは皮の近くに多い」という俗説になったのではないかと推測される. 果実内におけるアクチニジンの垂直分布(果梗部と果頂部との差異)については、未だ調査を行っていない. |

|